高額医療費制度を利用して入院・手術費用を軽減できます

- その他

大きな病気やケガをしたときには、治るかどうかという不安だけでなく治療費が高額にならないかという不安もあります。

実際に大きな手術や長期間の入院などが必要になれば、医療費が数百万円となることもあります。

しかし保険制度の整った日本では、そのすべてが自己負担となることは基本的にありません。

中でも高額療養費制度は、医療費の自己負担を大きく軽減してくれます。

ですが、高額療養費制度では保障されない費用もあり、医療費に対して自分でも備えは必要です。

高額療養費制度について理解し、医療費負担への正しい備え方について解説します。

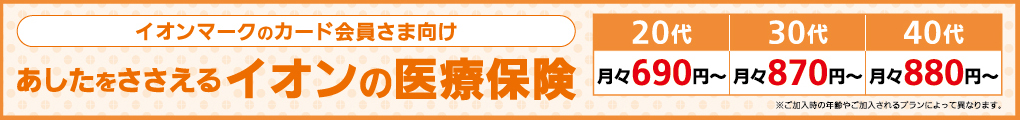

一概に医療保険といっても、『どの保険を選べばいいかわからない』などの疑問をお持ちではないでしょうか?

医療保険でお困りの方はネット上での無料お見積り、もしくは「イオンのほけん相談」の店舗でお気軽にご相談ください!

高額療養費制度とは

高額療養費制度とは健康保険や国民健康保険などの公的医療保険の保障内容のひとつで、同一月(1日〜月末)にかかった医療費の自己負担分が高額となった場合に、一定の額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度です。

医療費の自己負担額

日本では国民皆保険制度が導入されているため、すべての人が何らかの公的医療保険に加入しており、保険医療機関(病院・診療所)で保険証を提示して治療を受ける場合には、医療費の自己負担分を支払えば、残りは公的医療保険によってカバーされます。

この自己負担割合は以下のようになっています。

| 年齢 | 自己負担割合 |

| 小学校入学前 | 2割 |

| 小学校入学以後70歳未満 | 3割 |

| 70歳以上 | 2割(現役並み所得者は3割) |

| 75歳以上 | 1割 |

自己負担割合3割の方の医療費が1万円かかった場合、実際の支払金額は3,000円ですみます。

医療費が100万円かかった場合の支払金額は同様に30万円となりますが、この場合には高額療養費を請求することができます。

自己負担限度額

上記のケースでは、高額療養費を請求すれば212,570円が払い戻され、最終的な自己負担額は87,430円となります(標準報酬月額28万円の場合)。

ここで高額療養費として払い戻される金額は、以下のように計算されます。

自己負担限度額=80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円

高額療養費=300,000円(医療費自己負担分)-87,430円=212,570円

この自己負担限度額は、被保険者の年齢と所得などによって異なり、それぞれ以下のようになっています。

【自己負担限度額】

- 70歳未満の場合

協会けんぽや健康保険組合、共済組合などに加入している場合には標準報酬月額が基準となり、国民健康保険に加入している場合には年間総所得金額から基礎控除を差し引いた額(以下、所得額)が基準となります。

| 被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 |

| 年収約1,160万円~(標準報酬月額83万円以上・所得額901万円超世帯) | 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% |

| 年収約770〜1,160万円(標準報酬月額53〜79万円以上・所得額600万円超901万円以下世帯) | 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% |

| 年収約370〜約770万円(標準報酬月額28〜50万円以上・所得額210万円超600万円以下世帯) | 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% |

| 年収〜約370万円(標準報酬月額26万円以下・所得額210万円以下世帯) | 57,600円 |

| 低所得者・住民税非課税の場合など | 35,400円 |

- 70歳以上75歳未満の場合

70歳以上の場合には、外来は個人ごとの自己負担額を合計して自己負担限度額を超えた部分、そして外来と入院の自己負担額を世帯で合計して自己負担限度額を超えた部分が高額療養費の対象となります。

| 被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | ||

| 外来 | 外来・入院 | ||

| (個人ごと) | (世帯) | ||

| ①現役並み所得者 | 現役並みⅢ (標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方) | 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% | |

| 現役並みⅡ (標準報酬月額53万~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方) | 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% | ||

| 現役並みⅠ (標準報酬月額28万~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方) | 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% | ||

| ②一般所得者 (①および③以外の方) | 18,000円 (年間上限14.4万円) | 57,600円 | |

| ③低所得者 | ※Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |

| ※Ⅰ | 15,000円 | ||

*Ⅱ被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。

*Ⅰ被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。

- 75歳以上の場合

75歳以上の場合には、後期高齢者医療制度の対象となります。

| 自己負担限度額 | |||

| 外来(個人毎) | 入院・外来(世帯毎) | ||

| 現役並み所得者※1 | 57,600円 | 80,100円+(医療費−267,000円)✕1% <多数該当:44,400円> |

|

| 一般 | 14,000円 <年間144,000円上限> | 57,600円<多数該当:44,400円> | |

| 低所得者※2 | Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |

| Ⅰ | 15,000円 | ||

※1収入額が下記の基準額を超える方

収入基準額:単独世帯の場合:年収383万円/夫婦2人世帯の場合:年収520万円

※2低所得者とは、住民税非課税者で、そのうち低所得者Iは収入が年金のみで単独世帯の場合、年収約80万円未満。夫婦2人世帯で年収約130万円未満。それ以外の方は、低所得者II(130万円超~267万円未満) となります。

- 70歳以上の外来療養の上限額

平成30年8月からは、70歳以上の外来療養の自己負担額の上限が新設されています。

この制度によって、基準日(7月31日)時点で一般所得者・低所得者区分に該当する場合には、計算期間(前年8月1日〜7月31日)のうち、一般所得者・低所得者区分に該当していた月の外来療養の自己負担合計額が144,000円を超えた部分の払い戻しを受けられます。

1年に3回以上高額療養費の払い戻しを受けた場合(多数該当高額療養費)

大きな病気をして治療が長期にわたった場合などには、高額療養費制度の適用を受けても負担が大きくなってしまいます。

そこで高額療養費制度にはさらなる自己負担額軽減措置があり、年間(直近12ヶ月間)に3回以上高額療養費の払い戻しを受けた場合には、4回目以降の自己負担限度額が引き下げられます。

この場合の自己負担限度額は以下のようになっています。

| 被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | |

| ①現役並み所得者 | 現役並みⅢ (標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方) | [多数該当:140,100円] |

| 現役並みⅡ (標準報酬月額53万~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方) | [多数該当:93,000円] | |

| 現役並みⅠ (標準報酬月額28万~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方) | [多数該当:44,400円] | |

| ②一般所得者(①および③以外の方) | [多数該当:44,400円] | |

| ③低所得者 | [多数該当:24,600円] | |

70歳以上75歳未満の場合

70歳以上75歳未満の方が、多数該当した場合の自己負担限度額は以下のようになっています。

| 被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | |

| ①現役並み所得者 | 現役並みⅢ (標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方) | [多数該当:140,100円] |

| 現役並みⅡ (標準報酬月額53万~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方) | [多数該当:93,000円] | |

| 現役並みⅠ (標準報酬月額28万~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方) | [多数該当:44,400円] | |

| ②一般所得者(①以外の方) | [多数該当:44,400円] | |

この多数該当の制度は、同じ保険者(健康保険組合・協会けんぽなど)間でのみ適用されます。

そのため協会けんぽの加入者だった方が退職などで国民健康保険に加入し直した場合や75歳となり後期高齢者医療制度の対象となった場合には、高額療養費の適用回数は通算されません。

自己負担額の計算方法

かかった医療費の保険負担分は、医療機関から公的医療保険に診療報酬明細書(レセプト)を提出して請求されています。

このレセプトは医療機関ごとに同一人の同一月中の医療費がまとめて作成されます。

ただ同じ医療機関でも医科(外科・内科など)の入院、医科の外来、歯科の入院、歯科の外来は別々に計算され、それぞれにレセプトが作成されます。

医療機関で処方された処方箋によって薬局で薬代として支払った自己負担額は、その処方箋を出した医療機関に含めて計算されます。

高額療養費の対象となるかは原則レセプトごとの自己負担額で判断されます。

ただし一定の条件を満たせば、複数のレセプトの自己負担額をまとめて限度額を超えた場合にも適用を受けることができます。

自己負担額を合算できる場合

- 複数のレセプトを合算する

同一月中に複数の医療機関を受診したり、同じ医療機関を入院と外来で受診したりした場合などには複数のレセプトが作成されます。

70歳未満の方は1つのレセプトで21,000円以上となる自己負担額を、70歳以上の方はすべてのレセプトの自己負担額を合算できます。

- 家族と合算する(世帯合算)

同一世帯内で同一月中の自己負担額が21,000円以上となる方が複数いれば、これらの自己負担額を合算できます。

この場合にも、70歳以上の方は自己負担額が21,000円以上という条件はなく、すべて合算できます。

この世帯合算は同じ公的保険に加入している場合に適用できるもので、共働き世帯で夫が「健康保険組合」、妻は「協会けんぽ」のような場合には合算できません。

月をまたいだ医療費は合算されない

高額療養費制度が適用されるかは、同一月中(1日〜月末)にかかった医療費をもとに判断されます。

そのため同じ治療を受け医療費の総額が同じ場合でも、月をまたいだことで高額療養費制度の対象とならないケースも出てきます。

例として、医療費自己負担割合3割・自己負担限度額80,100円+(総医療費−267,000円)×1%となる方が10日間入院し、健康保険適用の医療費が合計50万円かかった場合を考えてみましょう。

自己負担額=500,000円×30%=150,000円

自己負担限度額=80,100円+(500,000円−267,000円)×1%=82,430円

自己負担限度額<自己負担額なので、限度額を超えた150,000円−82,430円=67,570円が高額療養費として払戻し

実質自己負担額=150,000円−67,570円=82,430円

自己負担額(4月分)=250,000円×30%=75,000円

自己負担額(5月分)=250,000円×30%=75,000円

自己負担限度額=80,100円

各月の自己負担額<自己負担限度額なので、高額療養費制度の適用なし

実質自己負担額=75,000円+75,000円=150,000円

このように月をまたいだことで実際の自己負担額に倍近く差が出てしまう場合もあります。

窓口での負担を抑える方法(限度額適用認定証)

高額療養費制度は、自己負担額が限度額を超えた場合にも自己負担額全額をいったん支払い、申請することで後から超えた額が払い戻される仕組みとなっています。

この仕組みでは後から払い戻しはあるものの、窓口での負担は高額になり、払い戻されるまでに3ヶ月以上かかるなど一時的に負担が大きくなります。

この負担を抑えるものとして「限度額適用認定証」というものがあります。

70歳未満の方は、入院や手術などの予定があり医療費が高額になることがわかっている場合、事前に保険者(市町村、協会けんぽなど)に申請し限度額適用認定証の交付を受けていれば、窓口で保険証と一緒に限度額適用認定証を提示することで、支払いが自己負担限度額だけですみます。

また70歳以上の方は改めて申請する必要はなく、70歳になると交付される「高齢受給者証」を保険証と一緒に提示すれば、窓口負担が自己負担限度額までとなります。

高額療養費制度の申請方法と申請時の注意点

ここからは、この高額療養費制度の申請はどのような流れで行うのか?そして、申請を行う際の注意点はどこにあるのか?について解説していきます。

1.高額療養費の申請方法

高額療養費は、健康保険に加入している人が毎月の支払った医療費について、一定額以上の支払いがあった時に「高額療養費支給申請書」を、健康保険の運営団体に、「負傷原因届(高額療養費の支給原因が「負傷」の場合)」などを添付して提出しなければなりません。必要な書類を添付したうえで、高額療養費の支給が決定した場合、高額療養費の申請をした人に対して、払いすぎた医療費が精算される仕組みとなります。

2.高額療養費の申請時の注意点

高額療養費の申請を行うにあたって、注意しなければならないことが2点あります。

①高額療養費の計算は、家族全員の医療費を高額療養費の算定基準として行うことが出来る(世帯合算)

高額療養費は、原則として、健康保険等の加入者本人の医療費の支払い総額に対して、払いすぎていたら高額療養費として精算する仕組みです。

しかし、その加入者に扶養されている家族が医療費の支払いがあった場合は、全ての医療費( 21,000円以上の場合に限ります。)を合算したうえで、その合算額が高額療養費の支払い基準額を超えていた場合にも、高額療養費の支払いが行われます。

②70歳未満の人と70歳以上の人の高額療養費の計算における取り扱いが異なる

高額療養費の計算上、70歳未満の人と70歳以上の人とでは、計算の仕方が少し異なる部分があります。

具体的には、70歳未満の人の場合、1回あたりの支払額が「21,000円以上」でなければ、世帯合算の対象とはならないですが、70歳以上の人については「21,000円未満」であっても、世帯合算の高額療養費の計算上は含めることが出来る医療費とされています。

高額療養費制度で保障されない医療費

前述のとおり、高額療養費制度は医療費負担を大きく軽減してくれるありがたい制度です。

しかしながら、医療費であれば全て対象となるわけではありません。

高額療養費制度の対象とならない費用

高額療養費制度の対象とならない費用としては、主に以下のようなものがあります。

- 入院時食事代(入院食事療養費の標準負担額)

入院中の食事代の自己負担額です。

一般的な所得の方の場合1食あたり460円(平成30年4月〜)となっています。

- 療養病床入院時の費用(生活療養費の標準負担額)

65歳以上の方が療養病床(長期にわたる療養を必要とする方のための病床)に入院した場合の居住費(光熱水費)の自己負担額です。

一般の方の場合、1日あたり370円(平成29年10月〜)となっています。

- 差額ベッド代

個室などを希望して入院した場合にかかる費用です。

4人部屋以下で一定の設備を備えている場合にかかり、平均額は1日6,188円(平成29年7月1日現在)となっています。

4人部屋以下の平均差額ベッド代は以下のようになっております。

1人部屋:7,837円、2人部屋:3,119円、3人部屋:2,798円、4人部屋:2,440円

【参考:厚生労働省・主な選定療養に係る報告状況・1日当たり平均徴収額、平成29年7月1日現在】

- 自由診療にかかる医療費

厚生労働省が承認していない治療方法や薬を使用した診療を自由診療といい、公的医療保険が適用されないため、医療費は全額自己負担となります。

自由診療に該当するものとしては、国内ではまだ承認されていない最先端の治療や薬による診療、美容整形などがあります。

また自由診療と保険診療の対象となる診療を一緒に受けた場合には、原則保険診療分も含めて保険が適用されず医療費全額が自己負担となります。

ただし一部の自由診療では保険診療との併用が認められ、保険診療にかかる医療費については保険が適用されます(後述の先進医療や治験、時間外診療、金歯など)。

- 先進医療に係る費用

先進医療は、自由診療の中でもその効果や安全性が認められ、将来的に保険適用を検討する段階にあるとして厚生労働大臣によって定められた先進的な医療技術であって、厚生労働大臣の指定した医療機関で行われるものをいいます。

先進医療として認められると、先進医療と併用される保険診療にかかる医療費については保険適用となります。

令和元年12月1日現在、86種類が先進医療として指定されています。

その費用は数千円程度のものから300万円を超えるものまでさまざまです。

| 1.陽子線治療 | 2,760,022円(2,016件) |

| 2.重粒子線治療 | 3,093,057円(1,787件) |

| 3.多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術 | 554,707円(11,478件) |

| 4.前眼部三次元画像解析 | 3,662円(6,739件) |

高額療養費制度が適用されない費用が高額になることも

よりよい治療を受けたいと自由診療・先進医療を選択した場合には、技術料が高額になったり、指定医療機関が近くにないため交通費がかさんでしまったりすることもあります。

また通常の治療を受ける場合にも差額ベッド代や通院・付き添いの家族の交通費、入院中にかかる雑費など、高額療養費制度が適用されない費用が高額となることもあります。

高額療養費制度でカバーしきれない部分を保険で備える

高額療養費制度などの公的医療保険制度は医療費の負担を大きく軽減してくれる優れた医療保障制度です。

そのため日本では公的な医療保障制度が整備されていない海外のように、たとえば盲腸の手術で数百万円請求されることはありません。

それでも自己負担がないわけではなく、よりよい治療を受けるためには費用がかかります。

医療保険やがん保険はこのような費用に備える有効な方法のひとつです。

公的医療保険制度によってどのような保障が受けられ、なにが保障されないのかを理解したうえでこれらの保険を活用することで、もしものときにも医療費の心配なく治療を受けることができるはずです。

一概に医療保険といっても、『どの保険を選べばいいかわからない』などの疑問をお持ちではないでしょうか?

医療保険でお困りの方はネット上での無料お見積り、もしくは「イオンのほけん相談」の店舗でお気軽にご相談ください!

SNSシェアしよう!