がんの緩和ケアにかかる費用と保険の対応|医療保険でカバーできる?【FP監修】

- 保 険その他

がん治療のなかに、「緩和ケア」というケアがあることをご存知でしょうか。

がんは日本人の死因のトップで、現在では約4人に1人ががんで亡くなるほどの身近な病気であり、緩和ケアはがんの治療と密接な関わりがあるものです。

この記事では、緩和ケアの内容および、緩和ケアにかかる費用について解説をします。

緩和ケアとは?

緩和ケアとは、がんによる心と身体の苦痛をやわらげることで生活の質(QOL)を向上させ、その人らしい生活を送れるようにすることです。終末期に行われるケアだと誤解している人が多いですが、実は、がんと診断された時から始めることができ、早期から始めるべきケアなのです。

緩和ケアで行われる治療やケア

緩和ケアでは、患者と家族が安心して治療に専念できるような環境を作ります。

医師(がん治療認定医)や看護師(緩和ケア認定看護師)、薬剤師、臨床心理士、管理栄養士、理学療法士、ソーシャルワーカーなど他職種からなる「緩和ケアチーム」が主治医や病棟看護師などと連携してサポートします。それぞれの専門性に基づいて議論し、一人ひとりの患者に合わせた治療やケアを行います。

- ● 治療法の選択を助ける

- ● 副作用症状や痛みなどをやわらげる

- ● 病気を抱えることで生じる心の悩みをケアする

- ● 家族へのサポートを行う

- ● 医療費や生活費の問題や悩みの相談に対応する

- ● 体力の維持・改善を目的としたリハビリを実施する

- ● 自宅でも緩和ケアを受けられるようにする

緩和ケアの利用シーン

緩和ケアの利用シーンは、通院、入院、在宅療養の3つに分けられ、患者の体調や状況に合わせて選ぶことができます。

通院

通院での緩和ケアは、主に体調が安定していて急な体調悪化の可能性が低い人が利用する方法です。

がんの治療と並行して担当の医師や看護師から緩和ケアを受ける「がん治療外来を利用するパターン」と、緩和ケア専門の知識を持つ医師や看護師からケアを受ける「緩和ケア外来を利用するパターン」の2つの選択肢があります。

入院(一般病棟・緩和ケア病棟)

入院では、がん治療中の病院(一般病棟)で緩和ケアを受ける場合と、「緩和ケア病棟」に入院して緩和ケアを受ける場合があります。

一般病棟に入院している場合には、治療と並行して緩和ケアも受けられます。

いっぽう、緩和ケア病棟は緩和ケアに特化した病棟です。積極的ながん治療の継続が難しくなったときなどに入院してケアを受けることができます。

緩和ケア病棟には、病院内にあるものと、緩和ケアのみを行う独立型の施設(ホスピスや緩和ケア病院)があります。

在宅医療

在宅医療とは、通院が難しい人が自宅で療養しながら医師の訪問診療や訪問看護を受けることをいいます。ご本人の生活ペースに合わせながら、自宅で緩和ケアを受けることが可能です。

住み慣れた自宅で過ごすことができる在宅医療は、精神的なストレスが少ないのが大きなメリットです。通院を行わないことで、移動や待ち時間などの身体的な負担も軽減できます。

緩和ケアにかかる費用

ここからは、緩和ケアを受ける場合によってどのくらい費用がかかるか見ていきましょう。

通院で緩和ケアを受ける場合

病院や診療所等に支払う診察料・検査料・医療費(負担割合分)と調剤薬局に支払う薬代がかかります。

治療中の施設に入院して緩和ケアを受ける場合

医療費のほか、緩和ケア診療費や食事代、差額ベット代などがかかります。緩和ケア診療費は医療保険が適用になりますが、食事代と差額ベッド代は医療保険の適用にならないため、自己負担となります。

緩和ケア診療費:1日あたり3,900円(負担割合分)

食事代:1食あたり約460円(自己負担分)

差額ベッド代:各病院による(自己負担分)

緩和ケア病棟に入院して緩和ケアを受ける場合

医療費のほか、食事代、差額ベッド代がかかります。緩和ケア病棟の医療費は医療保険の対象となっており、全国一律の定額制ですが、入院期間によって費用が変わってきます。

緩和ケア病棟医療費(1割負担の場合)

| 入院期間 | 1〜30日 | 31日〜60日 | 61日以上 |

|---|---|---|---|

| 緩和ケア病棟入院料金1 | 5,135円 | 4,582円 | 3,373円 |

| 緩和ケア病棟入院料金2 | 4,897円 | 4,427円 | 3,321円 |

食事代:1食あたり約460円(自己負担分)

差額ベッド代:各病院による(自己負担分)

在宅医療で緩和ケアを受ける場合

在宅医療で緩和ケアを受ける場合、医師の訪問診療にかかる費用、看護師の訪問看護にかかる費用、薬代、その他費用がかかります。

医師の訪問診療にかかる費用は、診察料・医療費(負担割合分)と薬代です。

一方訪問看護では、基本療養費・管理療養費(負担割合分)に加え、状態によっては難病等複数回訪問加算、24時間対応体制加算(負担割合分)がかかります。

まず、基本療養費は自宅に来てくれる看護師によって異なります。

緩和ケア専門の研修を受けた看護師による訪問看護の場合は、1万2,850円(月1回限り)、一般の看護師のケアによる基本療養費は、5,550円(週3日目まで)、6,550円(週4日目以降)となります。

次に、管理療養費については、医療保険で算定できる療養費の1つで、安全な訪問看護サービスを提供できる体制を整えている訪問看護ステーションが算定できます。算定額は、訪問看護ステーションの種類や月の初回訪問日によって異なります。また、特定の条件を満たすことでさらに加算される項目もあります。月の初日が高く設定されており、7,670円〜1万3,230円かかりますが、2日目以降は訪問看護管理療養費1が適用の場合、3,000円、訪問看護管理療養費2が適用となる場合、2,500円となります。ただし、緩和ケア専門の看護師のケアの場合は管理療養費がかかりません。

訪問看護の1ヶ月の費用例(基本療養費、管理療養費のみで算定)

| 負担割合 | 週1回の訪問 | 週3回の訪問 | 週5回の訪問 |

|---|---|---|---|

| 1割負担の場合 | 約5,000円 | 約1万3,000円 | 約2万円 |

| 3割負担の場合 | 約1万5,000円 | 約4万円 | 約6万円 |

また、医師または看護師の訪問の際の交通費は全額患者負担となります。

公的介護保険と公的医療保険制度の併用が認められる特例

基本的に、介護については公的介護保険、医療については公的医療保険が適用されるため、両方の制度を同時に使うことはできません。しかし、自宅で緩和ケアを受ける場合、訪問介護や訪問入浴などの「介護」と往診や疼痛緩和などの「医療」の両方を必要とする人は、特例として公的介護保険と公的医療保険制度の併用が認められています。

差額ベッド代の相場

条件のよい病室を希望して個室などに入院する場合は、大部屋との差額料金(差額ベッド代)が全額負担となります。前述のとおり、差額ベッド代は病院によって異なり、3〜4人部屋でも必要な病院があります。

差額ベット代の相場(1日あたりの全国平均額)

1人部屋:8,437円

2人部屋:3,137円

3人部屋:2,808円

4人部屋:2,724円

平均額:6,714円

(参照)厚生労働省 中央社会保険医療協議会 総会(第591回)総-3-2(令和6年7月3日)「主な選定療養に係る報告状況(令和5年7月1日現在)」

先進医療など特殊な医療費

医療保険の対象外で、全額自己負担となります。

その他の雑費

入院時には、衣類、タオル、洗面用具、スリッパなどの日用品のほか、テレビや冷蔵庫などの利用料、見舞時の家族の交通費、食費などが必要になります。

緩和ケアの医療費を軽減できる制度

1ヵ月に支払う医療費の合計が一定額以上になる場合には、「高額療養費制度」を利用して自己負担限度額を超える部分の払い戻しを受けることができます。返還は医療機関などから提出される診療報酬明細書の審査を経て行われるため、診察月から3ヵ月以上かかります。

医療費が高額になることが事前にわかっている場合、医療機関窓口での1ヶ月の支払金額が最初から自己負担限度額までとなる方法が2つあります。1つ目は、「限度額適用認定証」の交付を受け、保険証と共に医療機関に提出する方法、2つ目は健康保険証利用登録を行った「マイナ保険証」を提出し、限度額情報の表示に同意する方法です。

どちらの場合も、最終的に支払う金額は変わりません。ただし、「限度額適用認定証」や、「マイナ保険証」を窓口で提示しない場合は一時的でも多額の費用を立て替えることになるため、経済的に大きな負担となります。

そこで、ここからは自己負担限度額について詳しく説明します。

自己負担限度額は、「70歳未満か、70歳以上か」によって異なり、また所得によっても異なります。それぞれの負担額の計算は以下のように行います。

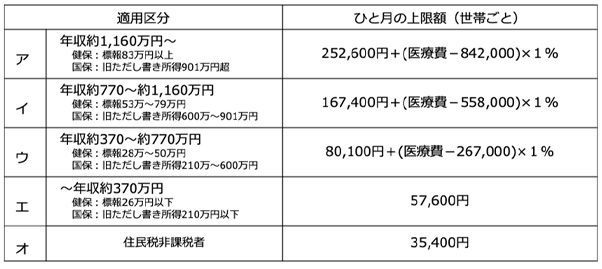

70歳未満の自己負担限度

注 1つの医療機関などでの自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えない場合でも、同じ月の別の医療機関などでの自己負担(70歳未満の場合は2万1,000円以上であることが必要です。) を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

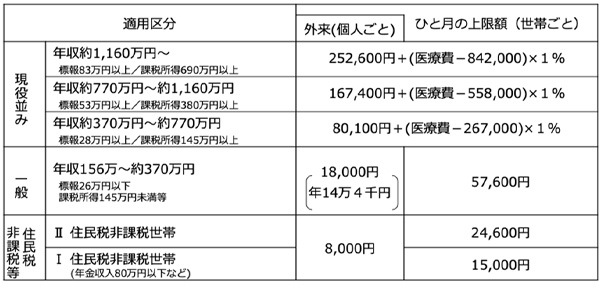

70歳以上の自己負担限度額

注 1つの医療機関などでの自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えない場合でも、同じ月の別の医療機関などでの自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

(参照)厚生労働省 「高額療養費制度を利用される皆さまへ」平成30年8月診療分から

緩和ケアにかかる費用の自己負担の目安

ほとんどの緩和ケアの医療費には、公的医療保険制度が適用されます。

がん治療のための手術や入院などで医療費が高額になることも予想されますが、1ヶ月の自己負担上限額が決まっているため、ある程度の支出は抑えることができます。

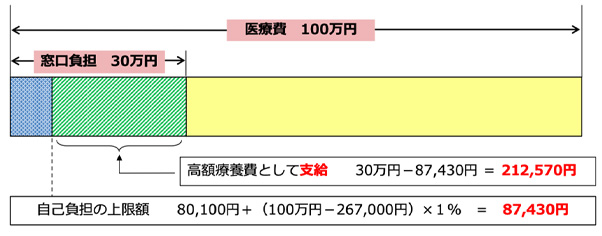

〈例〉70歳以上・年収約370万円〜770万円の人が1ヶ月100万円の医療費がかかる場合(3割負担)

窓口負担は3割負担で30万円かかりますが、高額療養費として21万2,570円支給され、実際の自己負担額は8万7,430円になります。

(参照)厚生労働省 「高額療養費制度を利用される皆さまへ」平成30年8月診療分から

その他の自己負担額の1日あたりの目安

| 食事代(1日3食) | 1,380円 |

|---|---|

| 差額ベッド代(全国平均額) | 6,714円 |

| 家族の交通費や食費などの雑費 | 2,000円と仮定 |

| 合計 | 約1万円 |

まとめ

緩和ケアでかかる費用を全て公的医療保険や公的介護保険制度だけでカバーすることはできません。

療養中に受け取れる「傷病手当金」など公的な保障もありますが、それだけではがんになる前の生活レベルを維持することはできません。安心して緩和ケアを受けるためには、医療費と生活費の備えが必要といえます。

保険会社各社で加入する任意保険は、そのような備えに広く利用されています。がんに備える「がん保険」、がん・急性心筋梗塞・脳卒中に備える「特定疾病保障保険」、働けなくなった時に備える「就業不能保障保険」などがありますので、必要に応じて検討するとよいでしょう。

一概に保険といっても、『どの保険を選べばいいかわからない』などの疑問をお持ちではないでしょうか?

保険でお困りの方はネット上での無料お見積りをご利用ください!

承認番号:24-DS-080(2028/01/10)

SNSシェアしよう!